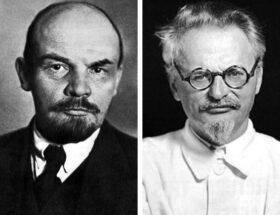

Nel 1920 la Russia sovietica stava attraversando uno dei momenti più bui della propria storia, la violenta guerra civile che aveva attraversato il paese aveva pesato profondamente sulle scelte politiche dei bolscevichi, “il comunismo di guerra” non riusciva più a soddisfare le richieste sociali di tutto il paese. La crisi annonaria, la pesante carestia e la relativa diminuzione delle scorte di combustibile fecero il resto portando alla chiusura di numerose fabbriche; la situazione era esplosiva. I prezzi con cui lo Stato comprava il grano eccedente, non bastavano a coprire le spese di produzione, per cui col tempo la fame e il disagio che pur il governo aveva cercato di combattere, divennero sempre più forti. Le proteste del movimento contadino bussavano al sistema creato da Lenin e da Trotsky. Il 13 febbraio del 1921, in un memorandum al comitato centrale prodotto da alcuni dirigenti bolscevichi, Muralov, Kedrov e Jogoda definirono “complessa la situazione nella repubblica sovietica” 1, le insurrezioni contadine “erano l’inizio di un vasto movimento piccolo borghese contro il proletariato”. Lo stesso Partito aveva delle difficoltà, le diverse posizioni (caratteristica positiva del bolscevismo) sulla questione sindacale avevano dato risposte diverse e multiple alla crisi sociale. Non era più permesso, agli occhi del proletariato, spiegare le difficoltà incontrate come problemi oggettivi su cui il partito non poteva fare molto.

La situazione non era solo surriscaldata nelle campagne ma anche nelle città, come ad esempio a Pietrogrado, dove nel febbraio del 21 gli operai del tubificio dell’isola di Vasijli interruppero il lavoro e marciarono con striscioni con su scritto “abbasso il comunismo”. 2

Il momento era delicato per il governo dei Commissari del Popolo, la politica tenuta sino ad ora dal governo aveva esaurito la sua spinta propulsiva. Naturalmente tale “esaurimento” era anche amplificato (per obbiettività d’analisi) da organizzazioni politiche avverse ai bolscevichi. Un rapporto di Tuchačevskij consegnato a Lenin nel luglio del 1921, segnala che la rivolta contadina era iniziata nella regione del Tambov nel settembre del ’20, (Tuchačevskij stima che i rivoltosi erano circa 21000) e il ruolo politico da protagonisti lo ebbero i socialisti rivoluzionari (geneticamente dalla parte dei contadini) con alla testa un tale Antonov. 3

Quasi in contemporanea esplode la rivolta di Kronštadt (si legga nella sezione “teoria” del nostro sito questo articolo: “La natura della rivolta di Kronštadt”)

Il 1° marzo 1921 a Kronštadt si svolge un’assemblea pubblica a cui dà seguito un documento diviso in 15 punti, tutte rivendicazioni da presentare al governo bolscevico, accusato di soffocare il dibattito e di non rappresentare più il potere dei Soviet. Dopo questa assemblea venne a costituirsi una sorta di comitato provvisorio, guidato dall’anarco-sindacalista Stepan Petričenko.

Il governo bolscevico dopo un tira e molla scelse di rispondere con la forza e il 7 marzo, l’Armata Rossa attaccò Kronštadt e sedò la rivolta.

Indubbiamente la repressione da parte dell’Armata Rossa non fu per il governo sovietico una scelta semplice e indolore, il metodo non può essere condiviso e va criticato senza se e senza ma. Ma il problema politico dei rivoltosi rimane, la piattaforma di Kronštadt non rispecchiava assolutamente la parte migliore della rivoluzione. Un programma, quello dei marinai di Kronštadt completamente avvitato nel populismo russo (vedere punto 11 del programma). Il programma proponeva un mediocre ripiegamento verso l’autonomia locale, indipendenza e autogestione. Un metodo che possiamo definire indipendentista, molto distante dalla collettivizzazione unitaria. Per dover di cronaca, le assurde accuse fatte dal regime stalinista, e non solo, secondo cui i rivoltosi di Kronštadt sarebbero stati pagati dalla reazione fu una semplificazione sbagliata. Analogamente, per chiudere questa parentesi, dire che il germe della burocrazia “stalinista”, come sostiene una parte del movimento libertario, fosse già presente nel 1921 o peggio ancora insito nel dna politico di Lenin e Trotsky, è semplicemente una castroneria politica, un’astrazione storica che cancella in un solo colpo la lunga battaglia dell’Opposizione di Sinistra prima e dell’Opposizione Unificata poi, contro il regime di Stalin.

In questo contesto il partito bolscevico affrontò il X Congresso tenutosi nel marzo del 21 (8 marzo – 16 marzo), in concomitanza con la soppressione della rivolta di Kronštadt. Il X Congresso passò alla storia per quello che abolì (almeno momentaneamente nella mente di Lenin) le frazioni pubbliche e “il comunismo di guerra” dando spazio alla Nuova Politica Economica (NEP). La crisi del comunismo di guerra e la svolta della NEP sono indubbiamente strettamente connesse tra loro. I dirigenti bolscevichi avevano tardato a lasciare il comunismo di guerra, nonostante già il 7 febbraio del 1920 Trotsky avesse proposto agli organi del partito la soppressione delle requisizioni. Ma la sua idea, di una sostituzione con una requisizione progressiva, venne respinta. 4

Lenin durante il X Congresso disse: “In questo paese la rivoluzione socialista può vincere solo a due condizioni. In primo luogo se essa è appoggiata in tempo dalla rivoluzione socialista in uno o più paesi avanzati. L’altra condizione è l’accordo tra il proletariato che esercita la sua dittatura o detiene il potere dello Stato e la maggioranza della popolazione contadina. Sappiano che soltanto l’accordo con i contadini può salvare la rivoluzione socialista in Russia finché la rivoluzione non sarà scoppiata in altri paesi”. 5

La Nuova politica economica fu introdotta e rimase in vigore sino al 1928, cioè sino a quando Stalin procedette alla collettivizzazione forzata, applicando in modo cinico, violento e spietato la pianificazione dell’economia (piani quinquennali), distorcendo le posizioni trotskyste.

Il passaggio in materia di economia politica al X Congresso del 1921, era stato fatto non senza reazioni, ora non rimaneva che rendere il Partito, secondo Lenin, più efficiente, liberandolo dalle frazioni pubbliche all’interno del partito.

Per fare questo i bolscevichi dovevano prima razionalizzare e comprimere il dissenso esterno al partito, ovvero quei partiti e quelle organizzazioni dell’arcipelago della sinistra che erano ancora presenti come i menscevichi e i socialisti rivoluzionari.

Al contrario di quanto ha fatto credere sia la vulgata stalinista che quella borghese reazionaria, Lenin non era affatto un despota, né aveva manie di centralizzazione. Sino al 1920, ad esempio, i menscevichi avevano goduto di una certa libertà d’azione. A Mosca gestivano più di un locale dove riunirsi, nel febbraio dello stesso anno avevano svolto regolarmente il loro comitato centrale con invitati britannici. Pure il sindacato dei tipografici aveva organizzato un evento pubblico nel quale presero la parola alcuni dirigenti menscevichi. I socialisti rivoluzionari e i menscevichi erano stati invitati all’VIII Congresso panrusso dei Soviet con diritto di parola. Lo stesso Trotsky aveva apprezzato Martov quando il dirigente menscevico internazionalista pubblicamente aveva elogiato l’Armata Rossa per il suo operato. Ma la situazione nel 1921 non è la medesima del 1920, le rivolte contadine, la questione di Kronštadt e il perenne dibattito in seno al partito bolscevico fanno sì che i Bolscevichi, almeno momentaneamente, stringano le maglie del dibattito. I dirigenti del PCUS, o meglio questa era loro convinzione, non potevano più tollerare un dibattito pubblico (cioè esterno, non il dibattito interno) e non riuscivano più far fronte a continue discussioni con chi era contro e pro i Soviet. Lenin era convinto che questo logorio continuo, potesse far perdere credibilità al potere sovietico e generasse avversità nella maggioranza della popolazione.

In questo clima Lenin apre la discussione sul tema dell’Unità del Partito:

“… Quando abbiamo detto che il nostro partito mostra i sintomi d’una malattia, abbiamo inteso sottolineare l’importanza della sua diagnosi; poiché di malattia, indubbiamente si tratta. Diteci dunque come pensereste, voi, di guarirla… Noi non abbiamo bisogno di discussioni compagni, non è questo il tempo”. 6

Sul tema dell’unità del partito, nel X Congresso furono discusse due mozioni. La prima, “Sulla deviazione sindacalista e anarchica del nostro partito”, la quale sosteneva che le idee dell’Opposizione Operaia erano incompatibili con l’appartenenza al partito. La seconda, dal titolo “Sull’unità del partito”, nella quale stava scritto:

“Allo scopo di realizzare la più stretta disciplina nel partito e in tutto il lavoro sovietico, e di raggiungere la maggiore unità possibile mediante la rimozione di ogni frazionismo, il Congresso conferisce al Comitato Centrale il pieno potere, nel caso di una qualsiasi violazione…”. 7

Siamo certi che il gruppo dirigente del Partito sapeva certamente che l’Opposizione Operaia che da circa due anni animava il Partito non aveva nulla a che fare con concezioni piccolo borghesi. Lenin stesso osservò che il difetto principale dell’Opposizione era che le sue proposte erano troppo avanzate per superare l’arretratezza culturale della massa sovietica. 8

L’Opposizione Operaia nonostante tutto si difende, non solo distribuisce a tutti i delegati del Congresso il loro bollettino interno, ma risponde alle critiche senza però riuscire a far breccia all’interno del partito, così Lenin mette a segno un altro colpo, quello sull’Unità del PCUS, e con solo 25 astensioni in una platea di 1134 delegati, di cui 418 con voto consultivo, la proposta della soppressione delle frazioni pubbliche diventa realtà. Una nota curiosa e non del tutto irrilevante, è la risposta di Lenin alle osservazioni Rjazonov presente al Congresso, il quale suggerì a Lenin di vietare anche il voto di mozioni contrapposte, ma Lenin rispose che questa cosa era inconcepibile. 9

La storia del X Congresso del PCUS è una delle pagine meno limpide del leninismo, sicuramente uno dei congressi più tesi della sua epoca. Diciamo che non siamo d’accordo, perché un partito come quello di Lenin (per chi ha letto le sue opere può constatarlo) era stato forgiato nella lotta delle libere frazioni, e una compressione del dibattito seppur momentanea e in buona fede voluta da Lenin stesso, indubbiamente servì a Stalin come randello per strangolare il partito. Dobbiamo liberarci dal mito dell’infallibilità di Lenin, e proprio perché siamo veri leninisti abbiamo il bisogno di valutare il suo operato in modo obiettivo.

La questione essenziale per Lenin, nel X Congresso, era l’alleanza con i contadini. Considerato il livello delle condizioni socio economiche della Russia Sovietica, continuare con il “comunismo di guerra” era una scelta suicida. Su questo punto Lenin sviluppa uno degli affondi nei confronti di Sljapnikov (Opposizione Operaia) e compagni. Fu lanciata in quel contesto l’idea che il Partito rimaneva l’avanguardia della classe operaia, era il solo strumento in grado di “unire le masse” e di non scivolare in pericolose derive piccolo borghesi. Su questi punti l’Opposizione Operaia fu criticata per aver perso, se così possiamo dire, il senso del Partito. Lenin definì la Kollontaj e gli altri compagni dell’Opposizione “uklon”, ovvero coloro che avevano una “propensione” per l’anarcosindacalismo. La parola uklon divenne in seguito, nel partito di Stalin, una sorta di sinonimo di tradimento, con tutte le conseguenze del caso che la parola tradimento poteva comportare in quei tempi.

Come è potuto accadere questo? Perché Lenin e i bolscevichi compressero il dibattito?

Prima di tutto dobbiamo sgomberare il campo dalle falsificazioni storiche che avvolgono il Partito di Lenin, descrivendolo come una rigida organizzazione avulsa dalla discussione. Niente di più falso come abbiamo già accennato. Lenin e il partito Bolscevico, nel corso della loro storia hanno attraversato innumerevoli lotte interne (ne segnaliamo quattordici ma ce ne sarebbero anche tante altre):

- Nel 1903, durante il secondo Congresso della Socialdemocrazia Russa tenutosi a Bruxelles e a Londra, si creò la prima frattura all’interno del Partito. Le divergenze nacquero quando nel Congresso si pose la questione dello statuto, nota come la battaglia contro i menscevichi guidati da Martov.

- Nel 1907 per la partecipazione della Socialdemocrazia (all’epoca bolscevichi e menscevichi si erano appena riunificati). Lenin condivise la sua lotta insieme ai Menscevichi in opposizione ai Bolscevichi Bogdanov e Lunacarskij che erano per il boicottaggio delle elezioni.

- Negli anni tra il 1907 e il 1908 Lenin dovette far fronte alla fronda degli “otzvisti” (“richiamatori” in russo). Gli otzvisti sostenevano che era sbagliato lasciare i propri rappresentanti all’interno della Duma.

- Nel 1910 Lenin si scontrò contro la frazione “ultimatista”, chiamata così perché voleva che la delegazione socialdemocratica alla Duma ricevesse un ultimatum con l’imposizione di assumere una posizione intransigente di principio.

- Successivamente, Lenin si scontrò con Bogdanov e la sua corrente di pensiero dei cosiddetti “costruttori di Dio”.

- Nella prima metà degli anni ’10, sempre all’interno del movimento bolscevico, Lenin sviluppò una polemica con il gruppo politico formato dai cosiddetti “conciliazionisti”, di cui Kamenev e Rykov erano i massimi rappresentanti, i quali sostenevano l’ennesima fusione con i menscevichi.

- Nel 1917 Lenin, alla vigila della Rivoluzione, si scontrò duramente con Kamenev e Stalin perché durante il governo Kerenskij dirigevano la Pravda e si erano rifiutati di pubblicare i suoi articoli contro il governo provvisorio (Lettere da Lontano), sostenendo che le posizioni di Lenin non rappresentassero il partito.

- Sempre nel 1917 Lenin attaccò duramente, sino a chiederne l’espulsione (mai avvenuta), Zinoviev e Kamenev, i quali avevano svelato al mondo, a mezzo stampa, la loro contrarietà all’imminente presa del potere da parte del Partito.

- Nei primissimi anni dopo la presa del potere, nella sinistra Russa s’infiamma il dibattito sull’assemblea costituente e bolscevichi noti, come Rjazanov e Lovonskij, si schierano contro lo scioglimento.

- Organizzati, invece, come frazioni pubbliche, con tanto di pubblicazione “Kommunist”, sono i comunisti di sinistra animati nel 1918 da Bucharin, i quali si opponevano alla pace di Brest Litovsk.

- In quel periodo si affaccia la tendenza “centralista democratica”.

- Tra il 1919 e il 1921 l’Opposizione Operaia occupa gran parte del dibattito interno dei bolscevichi.

- In quegli stessi anni Ignatev rappresenta un’area del Partito.

- Nel 1922 si sviluppa la corrente “Voce Operaia” 10, guidata da un personaggio ambiguo e particolare come Gavril Il’ic Mjasnikov.

Le divergenze (sempre pubbliche) tra i dirigenti del partito bolscevico e dele varie frazioni o tendenze, non si arrestarono neanche durante la Rivoluzione di Ottobre.

La realtà, come abbiamo potuto osservare, è ben diversa dall’immaginario collettivo borghese che tende a rappresentare Lenin despota del Partito. Non si è mai visto un partito operaio e/o comunista con tante posizioni e tanta libertà di espressione (anche pubblica). La nota decisione del X Congresso è stata una scelta sbagliata: proibire le frazioni fu un’opzione innaturale rispetto al percorso storico del bolscevismo. La compressione organica delle correnti, con il senno del poi (soprattutto per l’uso strumentale che ne fece Stalin), fu un grave errore, ma dobbiamo ripetere fino alla nausea che Lenin non arrivò mai a proporre misure amministrative, militaresche e di repressione nei confronti di nessun militante bolscevico, anzi in alcuni casi come accade proprio durante il X Congresso, ove la tensione trasportò anche lui nel dibattito, ci tenne a scusarsi: ”Compagni mi dispiace di aver usato parole sbagliate nei confronti dei compagni”. 11

Fu lo stesso Lenin, dunque, a placare gli animi.

Nei fatti la libera discussione interna rimaneva inalterata, seppur nei confini del partito. Questo è stato il X Congresso. Bolscevichi come Lenin e Trotsky non avevano costruito un’organizzazione piena di “yes man” che eseguivano gli ordini senza pensare, tutt’altro, lavoravano per un’organizzazione formata da operai e intellettuali dotati di senso critico, sfumature e diversità di opinione.

L’opposizione operaia

L’Opposizione Operaia per molto tempo è stata identificata come una corrente “antipartito”. Anche questo fa parte della grossolana storiografia stalinista.

La critica alla gestione del Partito e alla politica leninista non ha fatto suscitare molto interesse negli storici per l’opposizione operaia, in più va ricordato che a distanza di un paio d’anni, sullo scenario del PCUS, si affacciò la più nota Opposizione di Sinistra guidata da Trotsky.

Difficile e complesso individuare la base programmatica e ideologica di questa tendenza, sicuramente con la IX Conferenza del PCUS, l’Opposizione operaia si mise in luce esplicitando come gruppo organizzato la sua posizione contro la militarizzazione del lavoro.

Ancora più difficile è etichettare l’Opposizione Operaia come una vera e propria frazione. Solitamente, per quello che conosciamo noi e che la storia ci insegna, le frazioni hanno un proprio centralismo democratico, una proiezione esterna unitaria ma così non era per l’Opposizione Operaia. Shlyapnikov, uno dei leader, forse il principale, sosteneva ad esempio l’idea di un governo socialista multipartitico, ovvero allargato ai menscevichi, al contrario altri dirigenti come V.P. Nogin, Milyutin e Teodorovich, avevano un approccio verso il Partito molto più netto, perciò si dimisero da ruoli importanti quando andarono in opposizione alla linea di maggioranza. Shlyapnikov ritenne inaccettabile dimettersi dalle sue responsabilità e dai suoi doveri. Insomma abbiamo un’area liquida, se così possiamo definirla, nel metodo e più solida su alcuni punti di merito.

Uno dei primi discorsi dell’Opposizione Operaia ebbe luogo nel febbraio 1920 alla seconda conferenza di Tula. Lì la piattaforma riuscì a ottenere la maggioranza dei seggi nel comitato provinciale del Partito. N.V. Kopylov (leader della “Opposizione Operaia”) di Tula, riscosse successo tra i delegati e divenne presidente del nuovo comitato provinciale.

Nel marzo 1920 Shlyapnikov formulò una tesi in cui proponeva di dividere le funzioni e i compiti, scorporando Soviet, Partito e sindacati. Shlyapnikov propose uno schema piuttosto semplice: il partito doveva essere responsabile della politica, i Soviet dovevano essere il centro della discussione e la forma del potere politico mentre i sindacati dovevano occuparsi della gestione industriale e del mondo del lavoro. Sulla base di questo posizioni, durante l’’VIII Congresso del Partito nel 1919, Shlyapnikov criticò duramente il Comitato Centrale del Partito per i metodi utilizzati nei sindacati e ne rivendicava una maggiore autonomia.

Alla IX conferenza del partito (settembre 1920) Lutovinov, esponente dell’Opposizione Operaia nel suo intervento insistette con fervore sull’attuazione immediata della più ampia democrazia operaia, sull’abolizione totale delle nomine e delle cooptazioni negli organismi dirigenti. La Conferenza respinse la proposta dell’Opposizione Operaia ma questo divenne uno dei cavalli di battaglia di questa tendenza. 12

Le critiche dell’Opposizione Operaia non erano il frutto di un semplice dissenso interno ma trovavano base anche nella società o perlomeno in parte di essa. Nel 1919 vi erano seri disaccordi tra i dirigenti sindacali e la direzione del Partito. La maggioranza dei sindacati credeva che la prospettiva di porre fine alla guerra richiedesse, se non un cambiamento negli orientamenti politici, almeno una ricalibratura dell’organizzazione e del lavoro sugli incentivi economici, insomma un miglioramento della situazione alimentare dei lavoratori. L’Opposizione chiedeva inoltre maggiore autonomia dei sindacati rispetto al Partito ed era contro il direttore unico della fabbrica. La discussione sindacale fu indubbiamente il momento in cui è l’Opposizione Operaia vide crescere il suo consenso. Il 19 febbraio 1921 alla conferenza del partito provinciale di Mosca, i membri dell’Opposizione Operaia rimasero colpiti dalla dichiarazione di Ignatev (rappresentante di una tendenza nel Partito), il quale a nome della sua area appoggiò la loro piattaforma. Vista l’assenza di disaccordi con quest’area, l’Opposizione Operaia cresceva nel suo consenso all’interno e fuori del Partito.

Il punto di forza della piattaforma dell’Opposizione Operaia era la democrazia radicale, coerente, il rifiuto dei metodi militari, il desiderio di creare un sistema di gestione in cui la classe operaia fosse al centro della gestione. Shlyapnikov e i suoi sostenitori, proponevano il concetto di riforma del sistema economico nazionale, le loro riflessioni si basavano sull’esperienza dei primi mesi del potere sovietico, quando l’organizzazione della produzione veniva effettuata sulla base dell’autogoverno dei lavoratori. Questa posizione andava a cozzare con la realtà della società. L’Opposizione era guidata più da una ragione utopistica che dalle reali esigenze del popolo sovietico. Non si poteva, Lenin e Trotsky non avrebbero mai potuto accettarlo, come voleva la tendenza di Shlyapnikov e Kollontaj, lasciare la macchina sovietica nelle pratiche dell’autogestione e dell’autonomia nella produzione in una fase in cui la società sovietica era ancora debole, sia nelle forze politiche che organizzative. L’Opposizione Operaia si poteva criticare per immaturità politica ma nulla di più. Erano errori di valutazione, fondamentalmente di validi compagni.

Note

- La tragedia della rivoluzione russa (1917-1921), Ettore Cinnella, Luni, 2000 ↩︎

- La tragedia della rivoluzione russa (1917-1921), Ettore Cinnella, Luni, 2000 ↩︎

- La rivoluzione perduta, Pierre Broué, Bollati Boringhieri, 1991 ↩︎

- Ibidem ↩︎

- Ibidem ↩︎

- Lenin, Opere Complete ↩︎

- La rivoluzione bolscevica, Edward H. Carr, Einaudi, 1964 ↩︎

- La coscienza della rivoluzione, R.V. Daniels ↩︎

- https://leninism.su/books/4902-rabochaya-oppozitsiya-v-rkp-b-1920-1921-gg.html ↩︎

- https://en.wikipedia.org/wiki/Gavril_Myasnikov ↩︎

- Ottobre ’17, Ernest Mandel, LaCoRi Edizioni, 2017 ↩︎

- Источник: https://leninism.su/books/4902-rabochaya-oppozitsiya-v-rkp-b-1920-1921-gg.html ↩︎

Bibliografia essenziale

J.J. Marie, Stalin. Ed. Samona Savelli

S. Montefiore, Gli Uomini di Stalin. Ed. Rizzoli

E. Mandel, La burocrazia. Ed. Nuove edizioni internazionali

O. Chelevniuk, Stalin e la società sovietica negli anni del terrore. Ed. Guerra

E. Carr, La rivoluzione bolscevica. Ed. Einaudi, 1964

A. Kollontai, L’Opposizione Operaia. Ed. Azione Comune

A. Woods, Storia del Bolscevismo. Ed. Ac Editoriale

P. Broué, Storia del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Ed. Mimesis

E. Cinnella, La tragedia della rivoluzione russa. Ed. Luni

Lenin. Opere Complete. Ed. Lotta comunista

Trotsky, La mia vita. Ed. La giovane talpa

Trotsky. Opere scelte. Prospettiva Edizioni

S.Cohen, Bucharin e La rivoluzione bolscevica. Ed. Feltrinelli

E. Mandel, Ottobre ’17. Ed. LaCoRi

I. Deutsher, Triologia. Ed. Mimesis