Ma se la parola d’ordine degli Stati Uniti repubblicani d’Europa, collegata all’abbattimento rivoluzionario delle tre monarchie europee più reazionarie, con la monarchia russa alla testa, è assolutamente inattaccabile come parola d’ordine politica, rimane pur sempre da risolvere la questione del suo contenuto e significato economico. Dal punto di vista delle condizioni economiche dell’imperialismo, ossia dell’esportazione del capitale e della spartizione del mondo da parte delle potenze coloniali “progredite” e “civili”, gli Stati Uniti d’Europa in regime capitalistico sarebbero o impossibili o reazionari. In regime capitalistico, gli Stati Uniti d’Europa equivalgono ad un accordo per la spartizione delle colonie. Ma in regime capitalistico non è possibile altra base, altro principio di spartizione che la forza.

Lenin, Sulla parola d’ordine degli Stati Uniti d’Europa (1915)

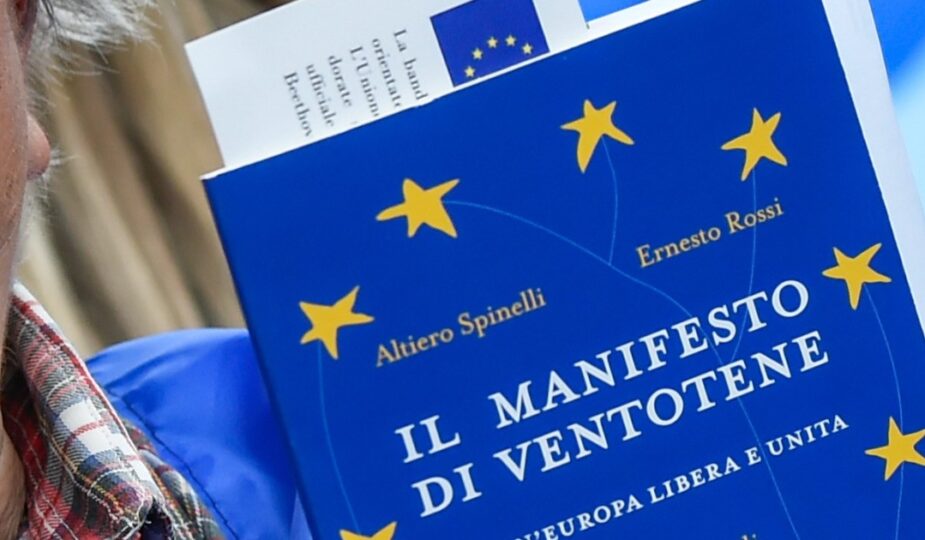

Se ne parlava più un secolo fa ma quel mito tiene ancora banco. Il “mito” in questione è la fondazione dell’Unione Europea e il suo testo fondativo il Manifesto di Ventotene, quello dei “padri fondatori”, appunto.

L’ultima uscita di Giorgia Meloni, proprio sul Manifesto di Rossi e Spinelli, ha dato linfa agli europeisti di ogni dove, rimpinguando il dibattito Europa SI/ Europa NO, austerity SI/austerity NO. Il tutto, mentre il piano di riarmo da 800milioni di euro prosegue spedito. Sul banco d’accusa: l’Unione Europea e, new entry, il Manifesto. Gli schieramenti: da un lato coloro che ripudiano l’UE e che per questo vengono definiti euroscettici/nazionalisti; dall’altro quelli che la invocano per autodefinirsi collaborativi, diplomatici e a volte solo per ostentare quei valori che, in realtà, non hanno.

I primi, inutile dirlo, sono tendenzialmente di destra (i reazionari, gli scuri, a volte corteggiati dai “rossobruni”). I secondi sono i progressisti, i socialdemocratici. I liberali, solitamente, si considerano trasversali e strizzano l’occhio a entrambi… strizzerebbero l’occhio a chiunque!

Europeisti vs Euroscettici, dunque, gli schieramenti. La diversità di vedute in tema di politica economica e diritti, il loro comune campo da gioco. E il Manifesto di Ventotene? Chi mai avrebbe osato tanto? Fino ad oggi era stato chiamato in causa esclusivamente dall’europeista (colui che crede nel “sogno europeo da lasciare ai figli”) e spesso solo nel momento di difficoltà, quando d’intuito lanciava la palla in tribuna per riprendere fiato. È proprio lì che stava (in tribuna) il Manifesto di Ventotene. Poco prima del lancio, in campo era scesa la realtà a sottolineare che quei “figli” erano per lo più lavoratori precari, sottopagati, il più delle volte emigrati (e non come Erasmo), spesso infortunati, qualche volta morti e tutto questo accadeva in un posto di lavoro che, guarda un po’, giaceva proprio all’interno dell’Unione Europea.

Beninteso: appare acclarato che Unione Europea, per sovrapposizione di significati, sia ormai sinonimo di Parlamento UE, Commissione, Consiglio, Bce, Eurozona, continente geografico, di Occidente così come di sistema di valori – la comune casa dei valori occidentali. L’ipocrisia della stampa al servizio della borghesia, per sua natura, contribuisce a queste sovrapposizioni.

In qualsiasi talkshow, sventolare il manifesto di Ventotene – in quanto presupposto delle istituzioni di cui sopra – equivale a giocare un jolly: lega ovunque, si può lanciare in qualsiasi momento e ti salva nella migliore mano dell’avversario… quando si stava mettendo male, appunto. Convenzionalmente, il dibattito è così animato: la destra addita lo spauracchio dell’UE come il peggiore dei mali, quel macigno che da Maastricht in poi ha stretto l’Italia in una morsa, al grido di “Ce lo chiede l’Europa!”. Seguono solitamente una serie di ricette, incluso il ritorno alla valuta nazionale col suo magico potere tampone. La sinistra controbatte, gioca il jolly (il Manifesto) e ricorda che senza l’UE saremmo letteralmente morti con la crisi del 2007. Segue il rilancio al grido di “Ci vorrebbe più Europa!”

Una cosa è certa: la crisi decennale è ormai il comune denominatore. Non ne siamo mai venuti fuori, in effetti. Da quando si è aggiunta l’aggravante dell’inflazione appare chiaro anche che per la classe lavoratrice (guarda caso) non si veda neanche il barlume di una ripresa. Tutt’altro. Il paternalismo e l’ipocrisia, si sa, regnano sovrani nel castello della politica. A questo punto però, occorre fare chiarezza.

L’ultima uscita di Giorgia Meloni, con citazioni a caso del Manifesto di Ventotene, ha alzato un polverone che rischia di far diventare quel manifesto l’ultimo avamposto della democrazia, da difendere coi denti. Non è così.

È nostro parere che il Manifesto non sia stato messo nel polverone, ma sia esso stesso il polverone. Un punto della situazione (poche decine di pagine) fatto nel 1941, a volte confuso, autocontraddittorio e sentimentale, che col suo conseguente programma utopistico (seguirà spiegazione per ogni aggettivo) ha permeato gli animi di parecchi socialdemocratici. Chi lo invoca, oggi, alimenta più confusione che chiarezza.

Il perché Giorgia Meloni abbia lanciato quell’osso in Parlamento, ha due motivi. Il primo è che il Manifesto, come sopra accennato, si presta bene al riguardo. Il secondo è di sicuro ancor più grave: sviare l’attenzione dal programma di riarmo che si compirà a spese di ulteriori tagli a sanità, istruzione e servizi essenziali, in barba alla classe lavoratrice. Specchietti per le allodole, insomma. Lo “specchietto” è la constatazione che la destra non si rivede in “quel” disegno d’Europa, sperando di far rientrare il dibattito pubblico (e parlamentare) nella cornice del “SI/NO a quel modello di Europa”. L’allodola è la classe operaia o, per conto suo, quel partito che non la rappresenta perché la tradisce apertamente e sistematicamente, facendo da copertura o letteralmente da spalla alle politiche di destra, controllando la CGIL.

Purtroppo qualcuno ha abboccato. La stampa è subito corsa a riprendere quel manifesto, per alimentare le fiamme dell’inutile polemica e/o per fornire ragguagli sulla ragione del contendere. In ogni caso, uno è l’obiettivo: circoscrivere la polemica all’uscita della Meloni e proteggere l’accordo europeo (inter-imperialistico) sul riarmo. Ma i marxisti rivoluzionari, l’unica forza a sostegno della classe operaia, hanno il dovere di smascherare la propaganda degli uni e l’ipocrisia degl’altri. IL RE È NUDO! Per evitare inseguimenti in un vicolo cieco e/o finire nel calderone mainstream, segue un’analisi del Manifesto.

La crisi e il ritorno dell’uguale. Categorie morali e Stati nazionali

Siamo nel 1941. La seconda guerra mondiale sta disegnando un’Europa sempre più dominata dalla Germania nazista, che si spingerà fino all’invasione dell’URSS. L’Italia è ancora sotto dittatura fascista e Spinelli e Rossi, in quanto antifascisti, sono confinati sull’isola di Ventotene per motivi politci. È qui che prederà vita il sogno di un’Europa unita…

Nella prima parte del Manifesto, gli autori fanno il punto della situazione e stendono una prima analisi sulle cause della seconda guerra. Già dalle prime righe, però, si notano alcune contraddizioni. La premessa è che:

“La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita.”

Già sorge una prima domanda: dov’è che gli autori hanno visto affermarsi questo principio? In quale isola felice?

Piuttosto sembrerebbe realizzato, nella “civiltà moderna”, proprio lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, “evoluto” al rango di merce da usare in nome del profitto. Forse si riferivano, gli autori, alla libertà del lavoratore di offrire e negoziare “liberamente” la propria forza lavoro? Non si sono accorti che poi, per vivere, quel lavoratore finirà col cedere la propria forza lavoro al capitalista. “Libertà” si, ma di scegliersi il proprio sfruttatore! Il Manifesto continua con alcune considerazioni sullo Stato moderno:

“Si è affermato l’eguale diritto a tutte le nazioni di organizzarsi in stati indipendenti. Ogni popolo, […] doveva trovare nell’organismo statale creato per proprio conto, […] lo strumento per soddisfare nel modo migliore i suoi bisogni, indipendentemente da ogni intervento estraneo. L’ideologia dell’indipendenza nazionale è stata un potente lievito di progresso; ha fatto superare i meschini campanilismi in un senso di più vasta solidarietà contro l’oppressione degli stranieri dominatori […] ha fatto estendere entro il territorio di ciascun nuovo stato alle popolazioni più arretrate le istituzioni e gli ordinamenti delle popolazioni più civili. Essa portava però in sé i germi dell’imperialismo capitalista, che la nostra generazione ha visto ingigantire, sino alla formazione degli stati totalitari ed allo scatenarsi delle guerre mondiali.”

Qui la fantasia supera di gran lunga la realtà: lo “Stato moderno” e “indipendente” al servizio della “nazione” (un tutto indistinto, senza classi), condito col paternalismo della cosiddette “istituzioni e ordinamenti delle popolazioni più civili” donate alle popolazioni “più arretrate”. Strano che poi si affermi che proprio l’indipendenza nazionaleda “lievito di progresso”qual era, portando con sé “i germi dell’imperialismo capitalista”, avesse tracimato in una pandemia di “stati totalitari”: una strada dritta e scoscesa fino alle due guerre mondiali. Questo il motivo:

“La sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi […] In conseguenza di ciò lo stato, da tutelatore della libertà dei cittadini, si è trasformato in padrone di sudditi tenuti a servizio…”

La domanda sorge spontanea: com’è potuto succedere tutto questo? Continuando la lettura:

“Si è affermato l’eguale diritto di tutti i cittadini alla formazione della volontà dello stato. Questa doveva così risultare la sintesi delle mutevoli esigenze economiche e ideologiche di tutte le categorie sociali liberamente espresse. Tale organizzazione politica ha permesso di correggere o almeno di attenuare molte delle più stridenti ingiustizie ereditarie dei regimi passati. Ma la libertà di stampa e di associazione, e la progressiva estensione del suffragio, rendevano sempre più difficile la difesa dei vecchi privilegi, mantenendo il sistema rappresentativo […] Anche i ceti privilegiati che avevano consentito all’eguaglianza dei diritti politici, non potevano ammettere che le classi diseredate se ne valessero per cercare di realizzare quell’uguaglianza di fatto che avrebbe dato a tali diritti un contenuto concreto di effettiva libertà. Quando, dopo la fine della prima guerra mondiale, la minaccia divenne troppo grave, fu naturale che tali ceti applaudissero calorosamente ed appoggiassero l’instaurazione delle dittature, che toglievano le armi legali di mano ai loro avversari.”

Riepiloghiamo: la “nazione” è divisa in “ceti privilegiati e “classi diseredate”, con lo “Stato” nel ruolo prima indicato di “strumento per soddisfare nel modo migliore i bisogni”; non i bisogni di qualcuno in particolare, ma di “ogni popolo”. Lo Stato rappresenta, dunque, la “sintesi delle mutevoli esigenze economiche”. Ma c’erano state parecchie conquiste sociali che avevano minacciato i “ceti privilegiati”, i quali, intravisto il rischio di un “contenuto concreto di effettiva libertà”, “naturalmente” avevano appoggiato le dittature per “disarmare la minaccia”.

Continua la spiegazione:

“D’altra parte la formazione di giganteschi complessi industriali e bancari e di sindacati riunenti sotto un’unica direzione interi eserciti di lavoratori, sindacati e complessi che premevano sul governo per ottenere la politica più rispondente ai loro particolari interessi, minacciava di dissolvere lo stato stesso in tante baronie economiche in acerba lotta fra loro. Gli ordinamenti democratico liberali, divenendo lo strumento di cui questi gruppi si servivano per meglio sfruttare l’intera collettività, perdevano sempre più il loro prestigio, e così si diffondeva la convinzione che solamente lo stato totalitario, abolendo le libertà popolari, potesse in qualche modo risolvere i conflitti di interessi che le istituzioni politiche esistenti non riuscivano più a contenere. Di fatto, poi, i regimi totalitari hanno consolidato in complesso la posizione delle varie categorie sociali nei punti volta a volta raggiunti, ed hanno precluso col controllo poliziesco di tutta la vita dei cittadini e con la violenta eliminazione di tutti i dissenzienti, ogni possibilità legale di ulteriore correzione dello stato di cose vigenti.”

Gli autori ribadiscono che gli interessi di “industriali e banchieri” confliggevano con quelli di “lavoratori e sindacati”, i quali miravano a realizzare un’“uguaglianza di fatto”. I diritti sociali acquisiti rendevano quindi “sempre più difficile la difesa dei vecchi privilegi”. Gli “ordinamenti democratico liberali”,divenendo lo strumento di questi gruppi “per meglio sfruttare l’intera collettività”, perdevano il proprio “prestigio” spianando la strada allo “stato totalitario”: l’unico strumento che “abolendo le libertà popolari”potesserisolvere i conflitti di interessi.Con lo spiacevole effetto collaterale che la libertà – prima lievito di progresso della civiltà moderna – era letteralmente evaporata. Questo perché la stessa “libertà di stampa e di associazione, e la progressiva estensione del suffragio”era una anche una “minaccia”.

Domanda: ma lo Stato moderno non dovrebbe essere quell’ente terzo in cui le contrapposizioni trovano l’equilibrio, la ”sintesi”? “No!”, risponderebbe il Manifesto stesso, autocontraddicendosi vista la fiabesca premessa.

Quindi, che succede quando i conflitti non trovano questa – cantata ma non reale – sintesi? Da “ordinamento democratico liberale” qual era, lo Stato si trasforma in una “dittatura”, “applaudita e appoggiata” proprio dai “ceti privilegiati”. Sarà la dittatura stessa ad incaricarsi di risolvere il conflitto di classe, consolidando “la posizione delle varie categorie sociali nei punti volta a volta raggiunti”, quando invece si sarebbe potuto “correggere legalmente”. Tutto qua! Due guerre mondiali non sono nient’altro che un incidente della storia, sulla strada della libertà, sotto l’egidia dello Stato moderno. Dunque viene da chiedersi da dove provenissero i germi dell’imperialismo capitalista che infettarono lo Stato.

Facciamo chiarezza: il capitalismo è un modo di produzione ed un rapporto sociale; è un meccanismo di appropriazione dei prodotti del lavoro altrui, un furto.

Quei “ceti privilegiati” di cui si parla sarebbero precisamente una classe: la “borghesia”, la classe dominante. La borghesia produce idee (avvalendosi di intellettuali a questo scopo) per giustificare il sistema di appropriazione – guarda un po’, proprio quello che la mantiene al potere.

Qualsiasi fase rivoluzionaria minaccia il sistema vigente e, con esso, l’esistenza stessa della classe dominante. Ecco che, come rilevò magistralmente Daniel Guerin:

“[…] Allora la borghesia distrugge rabbiosamente i suoi vecchi idoli e i teorici dell’antidemocrazia divengono i maestri del suo pensiero.”

I noti cantautori delle libertà del giorno prima sono gli stessi che le distruggono il giorno dopo, appoggiando la dittatura. È un punto centrale questo, non un dettaglio.

Il manifesto prosegue con un altro principio fondativo della modernità, anch’esso successivamente, ahimè, castrato dai totalitarismi:

“Contro il dogmatismo autoritario, si è affermato il valore permanente dello spirito critico. […] Ma questa libertà spirituale non ha resistito alla crisi che ha fatto sorgere gli stati totalitari. Nuovi dogmi da accettare per fede, o da accettare ipocritamente, si stanno accampando da padroni in tutte le scienze. […] Le tenebre dell’oscurantismo di nuovo minacciano di soffocare lo spirito umano. La stessa etica sociale della libertà e dell’eguaglianza è scalzata. Gli uomini non sono più considerati cittadini liberi, che si valgono dello stato per meglio raggiungere i loro fini collettivi. Sono servitori dello stato, che stabilisce quali debbano essere i loro fini, e come volontà dello stato viene senz’altro assunta la volontà di coloro che detengono il potere. Gli uomini non sono più soggetti di diritto, ma, gerarchicamente disposti, sono tenuti ad ubbidire senza discutere alle autorità superiori che culminano in un capo debitamente divinizzato. Il regime delle caste rinasce prepotente dalle sue stesse ceneri.”

Rossi e Spinelli hanno preso coscienza, dunque, del fallimento delle democrazie parlamentari di fronte all’ascesa delle dittature fascista e nazista. Osservano, inoltre, che durante la (seconda) guerra:

“Il lento processo, grazie al quale enormi masse di uomini si lasciavano modellare passivamente dal nuovo regime, vi si adeguavano e contribuivano così a consolidarlo, è arrestato; si è invece iniziato il processo contrario. In questa immensa ondata che lentamente si solleva, si ritrovano tutte le forze progressive, le parti più illuminate delle classi lavoratrici che non si sono lasciate distogliere dal terrore e dalle lusinghe nella loro aspirazione ad una superiore forma di vita; gli elementi più consapevoli dei ceti intellettuali, offesi dalla degradazione cui è sottoposta la intelligenza; imprenditori che, sentendosi capaci di nuove iniziative, vorrebbero liberarsi dalle bardature burocratiche e dalle autarchie nazionali”

I buoni, i brutti e i cattivi

I regimi scricchiolano e si apre un varco per un’altra crisi rivoluzionaria. Il pericolo, però, è sempre in agguato:

“Nel breve intenso periodo di crisi generale (in cui gli stati giaceranno fracassati al suolo, in cui le masse popolari attenderanno ansiose le parole nuove […] i ceti che più erano privilegiati nei vecchi sistemi nazionali, cercheranno subdolamente o con la violenza di smorzare l’ondata dei sentimenti e delle passioni internazionaliste, e si daranno ostentatamente a ricostituire i vecchi organismi statali. […] tutte queste forze reazionarie già fin da oggi sentono che l’edificio scricchiola, e cercano di salvarsi.”

Ma sentiamolo con le parole di Guerin, più utile per scrostarsi dall’ipocrisia socialdemocratica:

“Domani le grandi ‘democrazie’ potrebbero riporre con tutta naturalezza l’antifascismo nel magazzino degli attrezzi usati […] già fin d’ora, questa parola magica [società socialista, n.d.s.], che ha fatto insorgere i lavoratori contro Hitler e Mussolini, viene considerata con sospetto e avversata non appena serve a riaggregare tra loro gli avversari del sistema capitalistico.”

E ancora:

“Non bisogna dunque lasciarsi ipnotizzare dal pericolo di un ritorno offensivo del fascismo “puro”: la controrivoluzione potrebbe riapparire in altre forme.”

Rileggere oggi queste poche righe chiarisce abbastanza circa il rischio di un possibile ritorno dei fascismi, anche all’interno dell’Unione Europea. Perché è il capitalismo il punto! Il nazifascismo rappresenta, dunque, l’espressione politica del “grande capitale” che, dinanzi alla crisi, rifiuta e sopprime i propri antichi ideali di “libertà” e “democrazia”, ormai incompatibili con l’egemonia borghese: “primum vivere, deinde filosofari”. In caso di una futura minaccia al sistema capitalistico (una crisi rivoluzionaria), sarà ancora una volta la borghesia, in quanto classe dominante, a inneggiare ed appoggiare la nuova forma (storicamente determinata) di fascismo.

Continuando si trova il passaggio citato dalla Meloni:

“I democratici non rifuggono per principio dalla violenza; ma la vogliono adoperare solo quando la maggioranza sia convinta della sua indispensabilità […] Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente.”

Rossi e Spinelli forniscono anche tre esempi:

“La pietosa impotenza dei democratici nella rivoluzione russa, tedesca, spagnola, sono tre dei più recenti esempi”.

Altro aspetto centrale: gli autori confondono gli esiti delle tre rivoluzioni sopra citate. È d’obbligo un chiarimento prima di proseguire.

Nel primo caso, quello russo, la “rivoluzione comunista” portò alla formazione di uno “Stato operaio”, seppur in seguito “burocraticamente degenerato” a causa di Stalin e dello stalinismo. In sostanza, l’economia non era più capitalistica. La borghesia infatti era stata espropriata e la classe operaia era la classe economicamente dominante, ma non esercitava nello stesso tempo il dominio politico, che restava nelle mani di una “casta” burocratica. Questo “bonapartismo proletario” aveva come unica caratteristica progressiva quella di difendere le forme proletarie di produzione: la nazionalizzazione dei mezzi di produzione e l’economia pianificata socialista. Conquiste che certamente la casta al potere difendeva in quanto base materiale per il proprio dominio (differenziazione dei salari, privilegi, gerarchie ecc.).

Negli altri due casi (spagnolo e tedesco), le rivoluzioni erano state sconfitte portando così, in tempi diversi ma con metodi simili, la “controrivoluzione” al potere, impiantando dittature borghesi. Si tratta in questo caso di uno Stato “fascista”, che fa da cinghia di trasmissione per la borghesia nazionale. La società resta ancora divisa in classi e il regime militar-poliziesco “assicura” l’esistenza dell’economia capitalistica, minacciata dall’instabilità socio-economica: i tentativi rivoluzionari.

È naturale, quindi, non solo che la borghesia appoggi e applauda alla reazione, ma che quest’ultima sia incarnata, alla brutta, proprio dallo Stato fascista. Senza questi presupposti non si capirebbe perché le dittature fasciste abbiano avuto genesi proprio dal riacutizzarsi del conflitto di classe, reprimendo la lotta e conservando il sistema di produzione capitalistico.

Solo con questa premessa, risulta chiaro quanto affermato nel Manifesto, quando:

“Di fatto, poi, i regimi totalitari hanno consolidato in complesso la posizione delle varie categorie sociali nei punti volta a volta raggiunti, ed hanno precluso col controllo poliziesco di tutta la vita dei cittadini e con la violenta eliminazione di tutti i dissenzienti, ogni possibilità legale di ulteriore correzione dello stato di cose vigenti. Si è così assicurata l’esistenza del ceto assolutamente parassitario dei proprietari terrieri assenteisti e dei redditieri che contribuiscono alla produzione sociale solo nel tagliare le cedole dei loro titoli; dei ceti monopolistici e delle società a catena che sfruttano i consumatori, e fanno volatilizzare i denari dei piccoli risparmiatori; dei plutocrati che, nascosti dietro le quinte, tirano i fili degli uomini politici per dirigere tutta la macchina dello stato a proprio esclusivo vantaggio, sotto l’apparenza del perseguimento dei superiori interessi nazionali. Sono conservate le colossali fortune di pochi e la miseria delle grandi masse, escluse da ogni possibilità di godere i frutti della moderna cultura…”

[…] Continua dalla prima parte: […]