È obbligatorio, a questo punto, rimarcare alcuni aspetti basilari. L’intento non vuole essere quello di sciorinare ‘dogmi’ o ‘dottrine’ varie ma quello di fare ulteriore chiarezza ribadendo che essere rivoluzionari implica la capacità di cogliere l’evoluzione degli eventi, correggendo di volta in volta la propria linea d’azione, per ottenere un corretto orientamento politico nella lotta di classe.

L’importanza della teoria per non ripetere gli errori del passato

La teoria rivoluzionaria è il risultato dell’esperienza storica accumulata nella lotta di classe, nasce dall’esperienza e da quest’ultima è messa alla prova. Sottovalutarla, comporterebbe negare o sminuire quell’esperienza, condannandosi a ripetere gli stessi errori:

“Senza teoria rivoluzionaria, non ci può essere movimento rivoluzionario.” (Lenin)

A questo punto, un bilancio della propria storia, seppur in linee generali, è obbligatorio. Guardarci indietro, per capire dove abbiamo sbagliato, è il primo passo per non ripetere gli quegli errori. Se siamo comunisti, questo compito include l’analisi dello stalinismo – con i diktat di Mosca e suoi impavidi esecutori, dal “Migliore” in giù – e delle sue nefaste conseguenze sul movimento operaio.

Lo stalinismo, dalla metà degli anni ‘20 coi suoi zig-zag (gli anni del “centrismo burocratico”), passando per gli anni ’30 con il blocco con gli imperialismi democratici (“fronti popolari”) e poi col patto Molotov-Ribentropp, entrando poi negli anni ’40 nei gangli delle istituzioni degli imperialismi occidentali (“governi di unità nazionale“), aveva anche comportato la trasformazione (teorica e fisica) di tutti i Partiti comunisti dell’Internazionale. La casta burocratica russa strangolava i comunisti rivoluzionari in ogni dove pur di mantenersi al potere, adattando al proprio interesse ogni stravagante giravolta teorica, sulla pelle della classe operaia, torturando e condannando a morte con l’accusa di “trotskismo”.

Quella trasformazione – da partito rivoluzionario a partito controrivoluzionario – ha innestato nei gruppi dirigenti dei partiti dell’IC il metodo della calunnia (quando non l’eliminazione fisica) per fronteggiare il dissenso, e nei militanti la metodologia dell’obbedienza al partito, il culto del capo. In ogni caso, il giorno dopo ogni tonfo della storia, è seguito un periodo di riflusso, con scoraggiamento e dispersione delle forze coscienti.

Non bisogna quindi dimenticare che i luoghi comuni sul comunismo e la diffidenza verso i partiti comunisti sono anche conseguenza della lunga cascata di eventi che, con alti e bassi, hanno tradito la domanda di cambiamento radicale della società. Nelle crisi rivoluzionarie, quella richiesta di svolta ha trovato casa nel PSI (Biennio Rosso) e poi nel PCI (gli anni della Resistenza, gli anni del lungo post-Sessantotto, ), ma è stata tradita e incanalata in compromessi di vario tipo: accordi sindacali, fronti popolari, governi di unità nazionale, “convergenze parallele”, “compromesso storico” ecc.

Dunque, da cosa ripartire?

Fuori da ogni utopia: la rivoluzione dev’essere proletaria e mondiale!

L’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione è una condizione sì necessaria ma non sufficiente per la vittoria di una rivoluzione: una volta stabiliti i nuovi rapporti di produzione, è inoltre fondamentale che i lavoratori esercitino un controllo democratico sullo Stato e che il partito rivoluzionario lavori all’estensione della rivoluzione sul piano internazionale, evitando che l’isolamento finisca col far prevalere le tendenze controrivoluzionarie che si annidano nella società. I lavoratori, quindi, devono partecipare stabilendo il controllo operaio sul processo rivoluzionario.

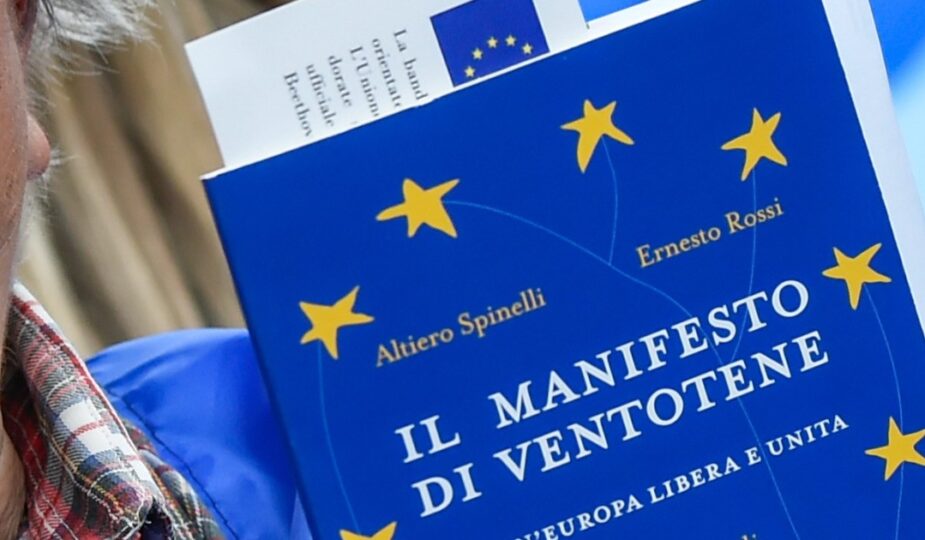

Come poteva l’Unione Europea, dunque, nascere all’insegna di pace, libertà e uguaglianza?

Certamente un comunista – va detto – non si lascia trasportare dal fascino di un’istituzione che, solo perché “sovranazionale” e dotata di un esercito comune, dovrebbe mettere al riparo dallo Stato-nazione, al sicuro dagli animal instincts per vivere nel segno di pace, libertà e benessere materiale ma senza dover per questo cambiare il modo di produzione. L’istituzione europea non metteva in discussione il sistema capitalista. Oscillava, restando dentro lo schema di quel “socialismo conservatore”che Marx ed Engels avevano sapientemente descritto nel “Manifesto del Partito Comunista”:

“Una parte della borghesia desidera di portar rimedio agli inconvenienti sociali, per garantire l’esistenza della società borghese. Rientrano in questa categoria economisti, filantropi, umanitari, miglioratori della situazione delle classi lavoratrici, organizzatori di beneficenze, protettori degli animali […] Ma questo socialismo non intende affatto, con il termine di cambiamento delle condizioni materiali dell’esistenza, l’abolizione dei rapporti borghesi di produzione, possibile solo in via rivoluzionaria, ma miglioramenti amministrativi svolgentisi sul terreno di quei rapporti di produzione, che dunque non cambiano nulla al rapporto fra capitale e lavoro salariato.”

Tutto si risolveva nella convinzione, che permeava anche il Manifesto di Ventotene, che in una guerra con più di 50 milioni di morti eravamo stati trascinati da un inconveniente storico, curabile per via amministrativa con uno “Stato più grande”. Si badi bene, come se gli interessi materiali, di profitto non fossero “sistemici”, ma una deriva che ci aveva trascinato in una guerra di Bene vs Male, che si traduceva sic et simpliciter in Alleati vs Asse… Manco nelle favole!

Il comune denominatore delle due guerre, restava ancora una volta lì a reclamare dignità: da entrambi gli schieramenti, i soldati morti appartenevano alla classe lavoratrice. Per un trentennio i giovani erano stati linciati, torturati e uccisi, quindi irreggimentati, soprattutto sul posto di lavoro; infine coscritti (nei regimi e negli imperialismi “democratici”), per essere spediti al fronte come carne da cannone.

C’era anche un’altra zona oscura, relativa al “campo di esistenza” sia degli imperialismi democratici che dei regimi: la difesa incondizionata dello Stato-nazione e delle sue zone di influenza, la mancata messa in discussione della natura stessa dello Stato (strumento della classe dominante), i paesi economicamente più avanzati come grandi protagonisti dell’imperialismo moderno (fase suprema del capitalismo).

Ma alla fine della seconda guerra mondiale, per il senso comune, aveva trionfato finalmente il bene. Senza far caso che le stesse classi dirigenti messe alla porta di lì a poco sarebbero rientrate dal portone, con i collaborazionisti e tutti i membri dell’apparato che ritornavano ai propri posti (amnistia di Togliatti). Lo stesso Vaticano che il giorno prima aveva fatto il concordato con Mussolini (espressione della “divina provvidenza”), il giorno dopo avrebbe ricevuto in dono, e proprio dal PCI di Togliatti, la salvaguardia del Concordato (l’art. 7 costituzione). Disarmare, lasciare le fabbriche occupate e sostenere il governo provvisorio prima, entrare nel governo rispettosi del compromesso con gli imperialismi (accordi di Jalta), dopo. Sulla pelle della classe operaia, sempre. Questo è stato il PCI, alla stessa stregua di tutti i partiti stalinisti. Con la paradossale paura proprio di un’ondata rivoluzionaria: se la rivoluzione, infatti, fosse stata sconfitta, l’URSS avrebbe perso una pedina a propria disposizione in Europa Occidentale; al contrario, in caso di vittoria, la fine degli accordi di Jalta (l’incubo del Kremlino).

Un’impasse che si trascinerà, tra “gelo” e “disgelo”, fino al crollo del muro di Berlino, disvelando la reale natura di tutti i partiti comunisti, stalinizzati o apparenti oppositori che fossero. Si manifestava così quell’impossibilità del consolidamento della società in transizione, che fosse lo stato operaio degenerato (nel caso sovietico) o deformato (altrove), stretta nella contraddizione dei rapporti socialisti di proprietà e la pressione del capitalismo mondiale, che era stata predetta nel Programma di Transizione da Trotsky:

“O la burocrazia, divenendo sempre più l’organo della borghesia mondiale nello Stato operaio, respinge il paese nel capitalismo, o la classe operaia scaccia la burocrazia e si apre una via verso il socialismo”.

Non si poteva e non si potrà mai avere un socialismo in un paese solo. Come la storia insegna – e il futuro sarà pronto a ribadire, a spese o in favore della classe lavoratrice:

LA RIVOLUZIONE È MONDIALE O NON È.

Come argomentava Trotsky in “La rivoluzione permanente”:

“La posizione di avanguardia della classe operaia nella lotta rivoluzionaria; il legame che si stabilisce fra lei e la compagna rivoluzionaria, il fascino con cui essa sottomette l’esercito; tutto la spinge inevitabilmente al potere. La piena vittoria della rivoluzione comporta la vittoria del proletariato. Questa vittoria ultima determina a sua volta l’ulteriore continuità della rivoluzione. Il proletariato attua i compiti fondamentali della democrazia e la logica della lotta immediata per il rafforzamento del dominio politico pone ad esso in un determinato momento problemi puramente socialisti. Tra programma minimo e programma massimo si stabilisce una continuità rivoluzionaria. Questo non significa un colpo, e neppure un giorno o un mese, ma un’intera epoca rivoluzionaria. Sarebbe cecità valutare in precedenza la durata di questa.”

“Se la borghesia, come ci insegna la storia anche recente, non può lasciarsi assimilare pacificamente dalla democrazia socialista, lo stato socialista non può dunque integrarsi nel sistema capitalista mondiale. Lo sviluppo pacifico di “un paese solo” non è all’ordine del giorno della storia; si preannunciano una lunga serie di sconvolgimenti mondiali, si preannunciano guerre e rivoluzioni. Le tempeste sono inevitabili anche nella vita interna dell’Urss…”

Il partito rivoluzionario e la tattica al servizio della rivoluzione

Nel dover fare ordine circa la costruzione di un partito rivoluzionario e il suo programma di transizione (sempre più attuale), elenchiamo una serie di punti.

Una “rivoluzione proletaria” implica una partecipazione attiva e “cosciente”: da qui l’importanza del partito. Il partito, come Lenin insegna, non tramanda nozionismi e frasi fatte in attesa di “oggettive” condizioni rivoluzionarie (marce già 80 anni fa), bensì insegna alla classe lavoratrice a superare l’economicismo (sindacale) che vede nella sola lotta economica il proprio terreno di intervento. I marxisti rivoluzionari devono perciò intervenire su ogni questione politica, da un punto di vista indipendente (di classe), contro le influenze piccolo-borghesi e borghesi.

Il concetto secondo cui “coscienza viene da fuori” indica proprio questo, che la coscienza rivoluzionaria si fonda intervenendo contro ogni forma di oppressione, educando la classe lavoratrice a egemonizzare ogni movimento progressivo. La lotta deve essere liberata sia dal settario tradeunionismo (sindacale) che dall’esclusivo parlamentarismo (socialdemocratico) , senza cioè oscillare tra l’esclusiva lotta sindacale (cioè senza rivendicazioni politiche) e il farsi incanalare nelle istituzioni borghesi (governismo e compromessi). Solo così la classe operaia può orientare la propria bussola in direzione della vera rivoluzione e instaurare l’unica società che sia in grado di emancipare ogni nazione, popolo oppresso e genere discriminato. Totale sarà la sua emancipazione solo se mondiale sarà la sua declinazione!

Una volta centrata la bussola per non ricadere nel settarismo (il “socialfascismo”) o nel governismo (con i “fronti popolari”), cosa fare per guadagnare l’influenza delle masse e mobilitarle nella lotta di classe, contrastando la reazione borghese?

Per mostrare agli occhi delle masse proletarie come solo una conseguente politica rivoluzionaria può difendere i loro interessi, la tattica del fronte unico è lo strumento più adeguato. Il suo scopo: attrarre gli elementi – la sua base operaia – di un’altra organizzazione o partito che rappresenti una parte del proletariato, per separarla dai suoi dirigenti riformisti, centristi, in ogni caso opportunisti. Il mezzo: il fronte unico di lotta, ovvero la proposta di una piattaforma di rivendicazioni per gli interessi immediati, mantenendo attiva la polemica contro tutte le organizzazioni (politiche e sindacali) con posizioni diverse da quelle del partito comunista. È così che si incrementa l’influenza dei rivoluzionari nei movimenti di massa, ed è così che si smascherano i dirigenti riformisti agli occhi della loro base militante.

La tattica del fronte unico è quindi un’azione politica, non una riconciliazione con i dirigenti socialdemocratici. Come spiegato al III Congresso dell’Internazionale Comunista:

“Dove l’aspirazione della classe operaia diviene sempre più insopportabile, i partiti comunisti hanno il dovere di fare tutti i tentativi per condurre le masse operaie alla lotta per i loro interessi. Visto che in Europa occidentale e in America, dove le masse operaie sono organizzate in sindacati ed in partiti politici, si può contare in movimenti spontanei solo in casi rari, i partiti comunisti hanno il dovere di provocare (impiegando tutta la loro influenza nei sindacati e aumentando la pressione sugli altri partiti operai) una comune tendenza alla lotta per gli interessi immediati del proletariato; se i partiti non comunisti sono portati in questa lotta, il compito dei partiti comunisti consiste nel preparare le masse operaie fin da principio alla possibilità di tradimento da parte dei partiti non comunisti in una fase successiva della lotta, nell’inasprire e nello spingere avanti la situazione per essere poi capaci di dirigere eventualmente la lotta indipendentemente da altri partiti.”

Per dirla con Trotsky:

“Lottando contro i riformisti, i dissidenti, come voi li avete chiamati, i sindacalisti riformisti e i patriottardi ecc., è necessario gettare su di essi la responsabilità della scissione, è necessario spingerli sempre, obbligarli a pronunciarsi sempre sulla possibilità di un’azione di lotta di classe, è necessario metterli nell’obbligo di dire apertamente “no” davanti alla classe operaia […] se ogni più grande lotta economica diventa una lotta politica, allora il partito comunista ha il dovere di tentare la lotta per gli interessi del proletariato insieme con gli altri partiti operai, costringendoli ad inquadrarsi nel fronte comune. Solo in questo modo il PC ottiene la possibilità di smascherare questi partiti – nel caso che questi, temendo la lotta, si rifiutino di aderire al fronte unico.”

[…] Leggi la prima parte ————————————————— Continua con la terza parte […]